Ein kleiner Streifzug durch die Geschichte von Falkenau

Wie die Mehrheit der Dörfer in unserer Region dürfte auch Falkenau im Zusammenhang mit der fortschreitenden Besiedlung in der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts, wahrscheinlich zwischen 1160 und 1180, entstanden sein. In unsere Gegend sind vor allem Siedler aus Franken sowie ihrer Zweitheimat in der Orlasenke in Ostthüringen gezogen.

Das Dorf Falkenau befand sich zunächst auf dem Territorium des Reichslandes Pleißen und geriet bald in die Abhängigkeit der Reichsministeralien von Schellenberg. Bereits ab der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts hatten die Bauern von Falkenau den Herren von Schellenberg Abgaben zu entrichten. Details dazu sind nicht bekannt. 1242 wird das Pleißenland an die Wettiner verpfändet. Falkenau befand sich somit in der Herrschaft Schellenberg auf Reichsland, welches an die Wettiner verpfändet war. Im Jahr 1324 geht die Herrschaft der Reichsministeralien von Schellenberg im Ergebnis der Schellenberger Fehde in den Besitz des Hauses Wettin über. Falkenau gelangt endgültig in den Besitz des Markgrafen von Meißen. Nach 1324 beginnt sich das markgräflich-meißnische Amt Schellenberg herauszubilden.

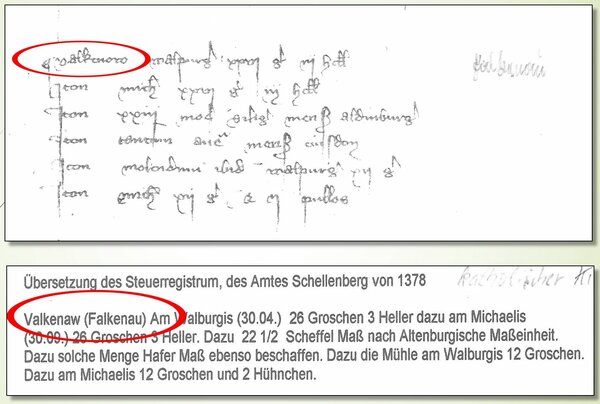

Wie viele ehemalige Dörfer unserer Heimatregion wurde Falkenau in dem 1378 verfassten Steuerregistrum dieses Amtes „castrum Schellenberg“ erstmals urkundlich erwähnt. Es handelt sich bei diesem Register um ein Verzeichnis der dem Markgrafen zu Meißen jährlich zustehenden Einkünfte. In diesem Verzeichnis ist auch ein „Valkenaw“ enthalten. Die Bezeichnung dürfte zum einen auf den Falken zurückgehen, welcher in dieser Gegend scheinbar weit verbreitet war. Zum anderen verbirgt sich hinter der Endung ein „feuchtes Wiesenland am Wasser“. Im Ortssiegel von Falkenau ist ein aufsteigender Falke symbolisiert.

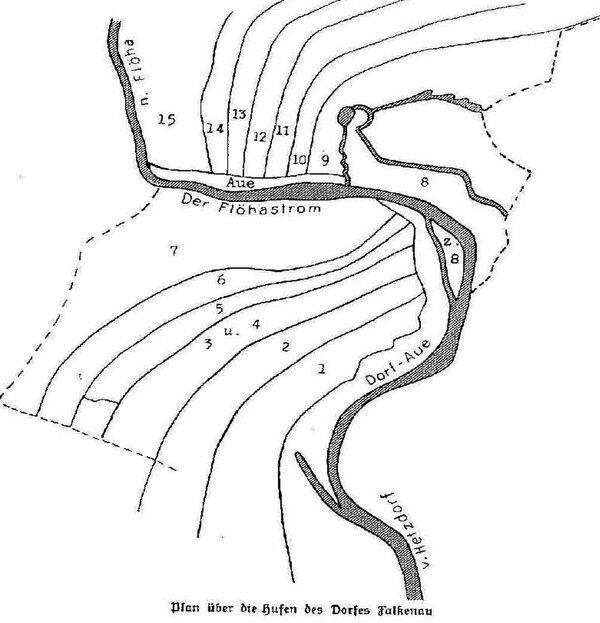

Der Ort scheint zunächst eine reine Ansiedlung von Bauern in Form eines kurzen Waldhufendorfes beiderseits der Flöha gewesen sein. In der Ortschronik von Seifert aus dem Jahr 1938 ist dazu ein „Plan über die Hufen des Dorfes Falkenau“ enthalten. Dort ist die ursprüngliche Struktur des durch die Flöha geteilten Dorfes mit 15 Bauernhöfen und insgesamt 12,5 Hufen gerodetem Land dargestellt. Die Quelle dieses Plans ist unbekannt. Diese Struktur blieb für mehrere Jahrhunderte fast unverändert erhalten. So sind laut der erhaltenen „Amtserbbücher“ (diese reichen für das Dorf Falkenau bis in das Jahr 1546 zurück) für das Jahr 1551 in Falkenau „15 besessene Mann, 13 Gärtner und Inwohner sowie 12,5 Hufen“ und für das Jahr 1764 „14 besessene Mann, 1 Gärtner, 16 Häusler und 12 Hufen“ nachgewiesen. Es blieben 15 bäuerliche Anwesen – einschließlich Erblehngut, Erbgericht und Erbmühle.

Der rein landwirtschaftliche Charakter der Siedlung fand im 16. Jahrhundert mit dem aufkommenden Bergbau in der Region sein Ende. Es begann mit dem Kalkabbau. Als seine erste urkundliche Erwähnung wird ein Eintrag im Urkundenbuch der Stadt Chemnitz angenommen. Hier heißt es sinngemäß, dass Kurfürst Friedrich der II. (der Sanftmütige) im Jahr 1453 dem Rat der Stadt Chemnitz gestattete, „an dem Berge unseres Schlosses zu Schellenberg Kalksteine“ brechen zu lassen. Aus dieser Urkunde geht allerdings nicht eindeutig hervor, dass der Kalkstein im Gebiet der Kalkhöhlen oder der Schwedenlöcher in der Schweddey abgebaut wurde. Mehr als hundert Jahre später – in den Jahren 1568 bis 1572 - belegt der Briefwechsel zwischen dem Oberbaumeister des Schlosses Augustusburg, Hieronymus Lotter und dem sächsischen Kurfürsten August den Abbau und das Brennen von Kalk aus der Schweddey für den Bau der Augustusburg.

Aktuelle Erkenntnisse der montanarchäologischen Forschung gehen davon aus, dass bereits ab 1511 im Oederaner Wald Bergbau betrieben wurde. Das Kerngebiet des frühneuzeitlichen Silberbergbaus erstreckt sich von der Mündung von Zechen- und Schindelbach in unmittelbarer Nähe des Falkenauer Freibades in nördliche Richtung entlang des Zechenbachs. Insgesamt sind im Verlauf der Jahrhunderte 29 Schächte nachgewiesen, in der Mehrheit brachten sie bescheidene Erträge und wurden bald wieder geschlossen. Mit der Aufgabe der "Hilfe Gottes Fundgrube" im Jahr 1842 ging der Bergbau im Oederaner Wald zu ende. Vor allem durch die Gruben im Falkenauer Zechengrund wurden im gesamten Zeitraum ca. 250 Kilogramm Silber gefördert. Diese Menge würde einem Würfel von ca. 28,55 cm Kantenlänge entsprechen.

Im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Bergbau im Zechengrund dürfte eine Schmelzhütte im Bereich des Mühlgrabens zwischen der Schwarzen Brücke und dem Lehngut gestanden haben. Obwohl bereits in einer Karte des Annaberger Markscheiders Matthias Oeder aus dem Jahr 1587 in diesem Bereich eine Schmelzhütte eingezeichnet war, geriet diese zeitweise in Vergessenheit. Stattdessen wurde ihr Standort der inzwischen abgerissenen Alten Walke an der Talstraße Richtung Breitenau zugeordnet. Im Frühjahr 2018 erfolgten an der Schwarzen Brücke Hochwasserschutzmaßnahmen zur Errichtung einer Flutrinne. Am 1. Mai 2018 entdeckte Heimatfreund Mike Glöckner an der Baustelle zufällig die Überreste der Schmelzhütte. Allerdings hatten die Bauarbeiter zu diesem Zeitpunkt bereits vieles unwiederbringlich abgebackert. Durch das umsichtige Reagieren von Mike Glöckner erfuhr das Landesamt für Archäologie vom Fund. Umgehend wurden durch die Montanarchäologie des Landesamtes Rettungsgrabungen durchgeführt. Dadurch konnten Teile der dort freigelegten Schmelzhütte, besonders die Überreste eines Schmelzofens, noch erfasst und detailliert dokumentiert werden. Die originale Fundstelle wurde nach Abschluss der Bauarbeiten zum Erhalt für die Nachwelt wieder versiegelt.

In der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde Falkenau zum Industrieort, geprägt durch die Textilindustrie. Dabei dürfte auch eine Rolle gespielt haben, dass in den Bauerngütern schon in früherer Zeit Flachs und Wolle versponnen wurden. Mit den Textilunternehmen Beaumont, Fiedler und Schreyer hielt der Manchester-Kapitalismus in Falkenau Einzug. Im Laufe der Zeit gelangten alle Falkenauer Textilfirmen in die Hände des Unternehmers Georg Liebermann, der das Unternehmen später an eine Kommanditgesellschaft veräußerte. 1913 wurde daraus die Georg Liebermann Nachfolger Aktiengesellschaft, eine Spinnerei von Weltruf.

Nach dem 2. Weltkrieg und der Gründung der DDR entwickelte sich die obere, direkt im Ort gelegene große Spinnereien als Volkseigener Betrieb zu einem Paradepferd der Textilindustrie in der Region – an hochmodernen Maschinen wurde von mehr als 1000 Werktätigen in rollender Woche Baumwolle versponnen. Das Leben im Industriedorf Falkenau wurde zu DDR-Zeiten wesentlich vom Puls der Baumwollspinnerei bestimmt. Heute dämmert der ehemals riesengroße Industriekomplex – von einigen Ansiedlungen vor allem an seiner Peripherie einmal abgesehen – vor sich hin. Bereits Ende 1990 war im wesentlichen Schluss, nur die Demontage der Spinnereimaschinen und deren Reise nach Mexiko und Pakistan stand noch an. Ein 1993 gestartetes Pilotprojekt „Zwirnerei Falkenau“ für die damals noch existierenden Baumwollspinnereien in Mittweida, Venusberg und Hohenfichte – was zwischenzeitlich 30 Frauen wieder in Arbeit brachte – scheiterte nach hoffnungsvollem Beginn.

Am 25. Oktober 1995 wurde der erste Spatenstich für ein neues Gewerbe-Mischgebiet direkt an der Bundesstraße B173 vollzogen, in welchem u.a. inzwischen auch der Wertstoffhof der Stadt Flöha untergebracht ist. Im Zentrum der Ortschaft entstand ab Juli 1994 eine Wohnsiedlung mit weit über einhundert Einfamilienhäusern und Doppelhaushälften.

Im Jahr 2003 beging Falkenau seine 625-Jahr-Feier. Sie fiel allerdings relativ bescheiden aus, da man noch mit den erheblichen Auswirkungen des Jahrhunderthochwassers im August 2002 zu kämpfen hatte. In den darauffolgenden Jahren hatte Falkenau – abgesehen von der stabilen Versorgung mit Backwaren durch die Bäckerei Forberger – mehrere Jahre keine Einkaufsstätte für Waren des täglichen Bedarfs. Deshalb bildete sich – tatkräftig unterstützt durch den Bürgermeister Martin Müller – Ende des Jahres 2006 eine aus sechs Frauen bestehende Initiativgruppe. Ihr Ziel war es, im jahrelang leerstehenden Gebäude neben dem Volkshaus einen genossenschaftlichen Dorfkonsum „Unser Laden Falkenau“ zu etablieren. Am 9. Oktober 2008 fand die Gründungsversammlung der Genossenschaft und am 30. Juni 2009 unter großer Anteilnahme der Bevölkerung die Eröffnung des Dorfladens statt. Für das neben dem neuen Einkaufsmarkt gelegene Volkshaus entwickelte der Falkenauer Gemeinderat die Vision, es perspektivisch zu einer multifunktionalen Einrichtung mit Seniorenclub, Vereinsräumen, Jugendtreff und Arztpraxis umzugestalten.

Am 1. Oktober 2011 erfolgte die freiwillige Eingliederung der Gemeinde Falkenau in die Stadt Flöha.

Damit wurde die umfassende Sanierung des Volkshauses zu einer Aufgabe der Stadt. Im Jahr 2013 konnte das Volkshaus seiner Bestimmung übergeben werden. Anlässlich des Heimatfestes im gleichen Jahr wurde auch der mit Fördermitteln aus dem LEADER-Programm neu gestaltete Vorplatz des Volkshauses übergeben. Die „neue Mitte“ Falkenaus war komplett.

YouTube

YouTube Facebook

Facebook